私の「生理周期」は本当に普通? どれ位生理が遅れたら「生理不順」? 産婦人科医が解説

生理が始まるタイミングがいつもより少し遅れたり、逆に早まったり、長引いたりすると、これって普通なの?と気になったことはありませんか。生理そのものは毎月うっとうしいなぁと思っている人が多いですが、生理の周期は「生理のある女性」にとっては、大切な健康のバロメーターでもあります。

どれくらい遅れたら『生理不順』なのか?、自分の生理周期って本当に普通?という疑問もありますよね。この記事では、生理の仕組みや、どこまでが正常なのか、どのくらいずれたらお医者さんに行った方が良い?などについてわかりやすくお伝えします。ご自身の体のリズムをより正しく理解し、不安を解消していただくきっかけになれば幸いです。

生理周期について・仕組み

生理周期とは、月経(生理)開始日から次の月経開始日までの一連のサイクルを指します。生理周期は大きく4つの時期に分けられ、それぞれの時期で卵胞の様子、子宮内膜(しきゅうないまく)の厚さや分泌されるホルモンが変化します。「卵胞期→排卵期→黄体期→月経期」という順番で移り変わります。

生理周期の長さや体調の変化には個人差がありますが、日本産婦人科医会によると、25〜38日が正常範囲とされています。

※ 生理周期は卵巣や子宮が協調して働くことで成り立ち、脳の下垂体(かすいたい:ホルモンを分泌する脳の一部)から分泌されるホルモンによって調節されます。

生理周期とは

生理周期は、卵巣と子宮がホルモンの働きに合わせて変化を繰り返すリズムのことです。一般的には「月経開始日(生理初日)から次の月経開始日前日まで」の期間を指し、脳の視床下部・下垂体・卵巣が連動してホルモンを分泌することでコントロールされています。

生理周期は大きく4つの時期に分けられ、それぞれの時期で卵胞の様子や子宮内膜の厚さ、分泌されるホルモンが変化します。

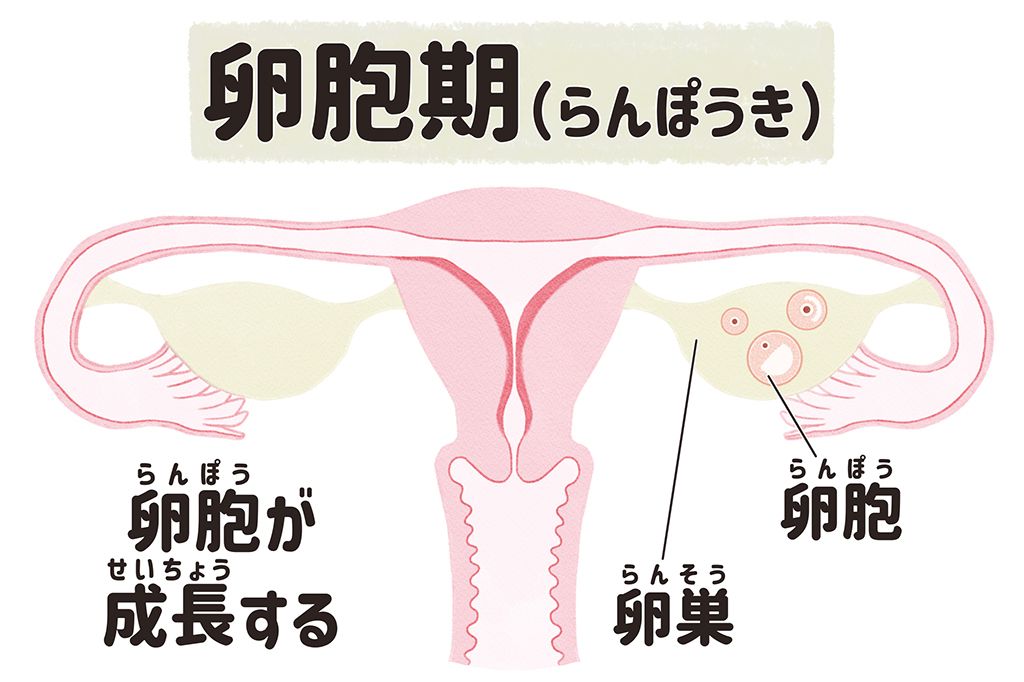

①卵胞期(らんぽうき)

卵胞期とは、月経開始日から排卵までの期間をいいます。卵巣の中で卵胞が育ち、赤ちゃんのベッドととなる子宮内膜が少しずつ厚くなります。エストロゲンが増えていくことで、排卵に向けた準備が進みます。

体の中で起こること:エストロゲン(卵胞ホルモン)の増加

※注釈 卵胞(らんぽう)とは?

卵巣内にある、卵子を包んでいる小さな袋のような構造のこと。排卵に向けて成長する卵胞を「成熟卵胞」と呼びます。

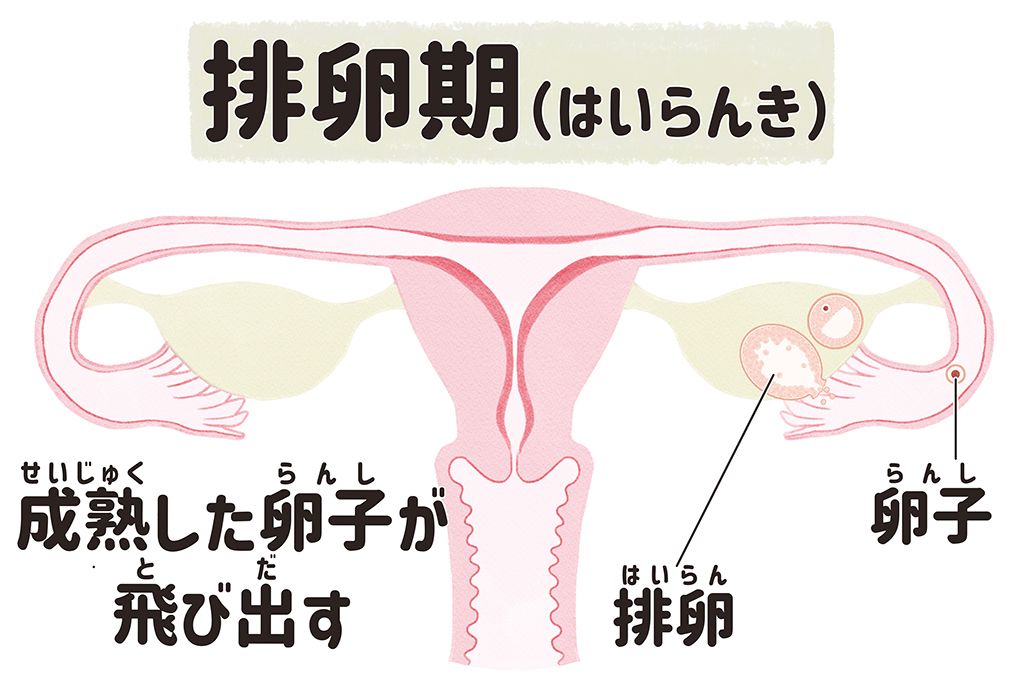

②排卵期(はいらんき)

卵胞期の終わりから数日間にかけては、排卵期です。成熟した卵胞から卵子が排出される「排卵」が起こります。排卵後の卵子は卵管へ入り、受精が起きるのはこの時期です。この頃、下腹部痛(排卵痛)があったり、おりものの量が増えたりする人もいます。

体の中で起こること:黄体形成ホルモン(LH)の急激な上昇が起こり、エストロゲンがピークに達します。

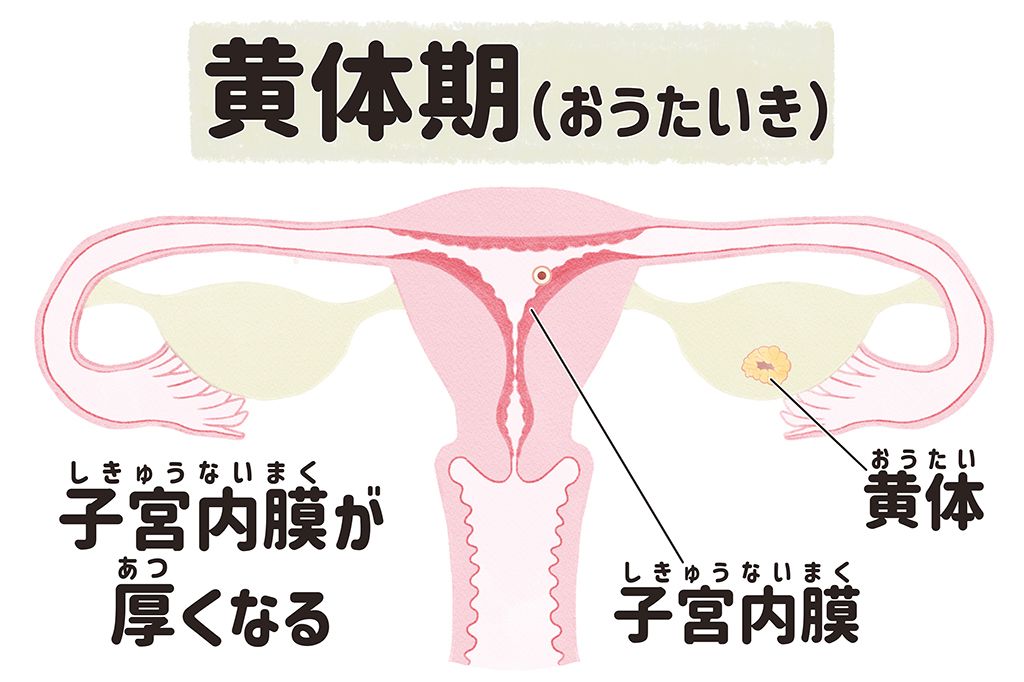

③黄体期(おうたいき)

排卵後から次の月経開始前までの期間(約14日間)を、黄体期といいます。排卵後、卵胞は黄体(おうたい)という組織に変化し、プロゲステロンを多く分泌します。赤ちゃんのベッドとなる子宮内膜をふかふかにして、受精卵を着床しやすい環境に整える時期です。妊娠が成立しなかった場合は、黄体が萎縮してホルモン量が減少し、子宮内膜がはがれ落ちて次の月経が始まります。

体の中で起こること:プロゲステロン(黄体ホルモン)、エストロゲンも分泌される

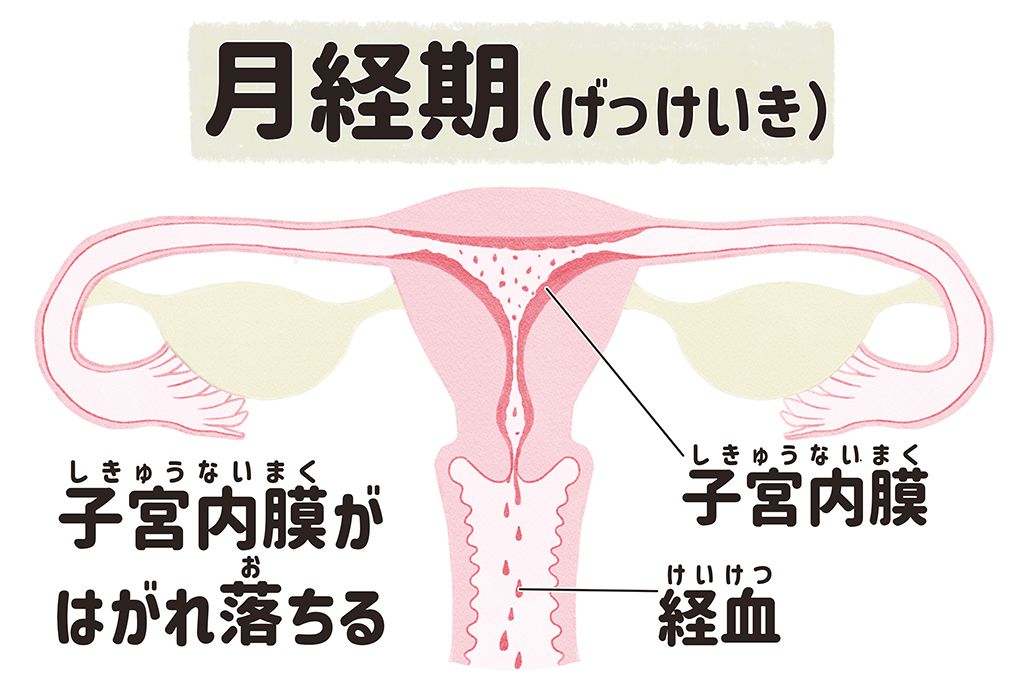

④月経期(げっけいき)

月経期は、生理が始まってからの数日間(個人差はあるが平常範囲は平均3~7日ほど)です。妊娠が成立しなかった場合には、赤ちゃんのベッドは不要になり、厚くなった子宮内膜が剥がれることで月経が起こります。

体の中で起こること:ホルモンレベルが急激に低下し、子宮内膜が剥がれて出血(経血)として体外へ排出される

正常な生理周期は?

正常範囲といわれる生理周期の長さは、25〜38日と定義され、出血の継続期間は8日以内とされています。月経は日常生活のストレスや睡眠不足などが原因で遅れることもあるので、月によって多少のずれがあっても、この範囲に収まっていれば正常範囲といえます。例えば、先月の生理周期が28日で、今月が35日だったとしても、心配する必要はありません。

この範囲を外れる周期が続く場合や、2、3ヶ月生理が来ないなどの状態になった場合は、迷わず婦人科に相談してみましょう。

生理周期の異常は?

頻発月経(ひんぱつげっけい:生理周期が短い)

「頻発月経」とは、生理周期が25日より短い状態が続くことをいいます。月経の間隔が短く、1か月に何度も生理が来るように感じます。

稀発月経(きはつげっけい:生理周期が長い)

頻発月経とは逆に、生理周期が39日以上3ヶ月以内と長く、頻度が少ない状態のことを「稀発月経」といいます。

無月経(むげっけい:生理がこない)

月経が3ヶ月以上認められない状態のことは、「無月経」といいます。無月経には2つの分類があり、思春期を迎えても一度も生理がない「原発性無月経」、初経がきた後にこなくなる、「続発性無月経」にわけられます。

原発性無月経

18歳を過ぎても一度も生理が来ない状態を指します。先天的な子宮や卵巣の形態異常、染色体異常などが原因のことがあります。

続発性無月経

これまで生理があったことがある方で、3か月以上生理が来ない状態を指します。ストレスや激しいダイエット、過度な運動、ホルモン異常などが原因となります。

生理周期の異常が起こる原因は?

原因01.ホルモンバランスの乱れ

生理周期は、視床下部・下垂体・卵巣がそれぞれ連動して、ホルモン分泌で調整されています。このため、どこかに異常があるとホルモンが正常に分泌されない状態になり、生理不順や無月経などにつながります。ストレスや急激な体重変動、過度な運動などが要因となることもあります。

原因02.生活習慣の乱れ

睡眠不足や栄養バランスの偏り、過度なダイエットや運動、喫煙や飲酒など生活習慣の乱れはホルモンバランスにも影響を及ぼします。特に無理なダイエットは、体脂肪率の急激な低下を招き、ホルモンの分泌に影響し無月経を引き起こすことがあります。摂食障害、強い精神的ストレスによって体脂肪率やエネルギーが著しく不足すると、体が“自分は妊娠できる状態ではない”と判断し、月経を止めることがあるのです。

原因03.子宮や卵巣の病気

子宮筋腫、子宮内膜症(しきゅうないまくしょう)、卵巣嚢腫(のうしゅ)、ポリープなどの病気があると、ホルモン分泌に異常が起こり、経血量が増えたり生理痛がひどくなったりするほか、生理周期自体が乱れるケースもあります。

原因04.甲状腺機能異常

甲状腺(こうじょうせん)から分泌されるホルモンは、全身の代謝や体温調節などに深く関わっています。甲状腺ホルモンが過剰に出る「甲状腺機能亢進症(こうじょうせんきのうこうしんしょう)」や、逆に不足する「甲状腺機能低下症(こうじょうせんきのうていかしょう)」があると、生理周期が乱れたり、経血量の変化が見られることがあります。

原因05.更年期(閉経に向かう変化)

加齢にともなって卵巣機能が徐々に低下し、ホルモン分泌が不安定になる時期を「更年期(こうねんき)」と呼びます。この時期は生理周期が乱れやすくなり、早い人では40代から生理不順を感じ始めることもあります。

生理周期の異常に関しての対処法は?

方法01.生活習慣の見直し

栄養バランスの良い食事

過度なダイエットや偏った食生活は、ホルモンバランスを乱す原因になります。特に無理に食事量を極端に減らすと、体脂肪率の低下により女性ホルモンの分泌が低下し、無月経や生理不順を招くことがあります。

具体例:タンパク質(肉・魚・大豆製品)や鉄分(レバー、赤身肉、ほうれん草など)、ビタミン・ミネラルをバランスよく摂ることが大切です。生理中は特に鉄分が失われやすいため、意識的に摂取するのがおすすめです。

適度な運動

ウォーキングや軽いストレッチなど、負担にならない範囲で習慣化することで、血行促進やストレス解消にも役立ちます。

十分な休息・睡眠

ホルモン分泌を整えるためには、規則正しい生活リズムが重要です。不規則な睡眠が続くと自律神経が乱れ、ホルモンの分泌がうまくいかなくなることがあります。

ストレスケア

過度なストレスは自律神経を乱し、視床下部-下垂体-卵巣の連動にも影響を与えます。ストレスを発散できる趣味やリラクゼーションを取り入れたり、家族や友人に相談するなど、心の負担を軽減する工夫が大切です。

方法02.ホルモン療法

ホルモンを補充してバランスを調整する治療法

主な方法として、低用量ピル(低用量経口避妊薬)や黄体ホルモン剤が用いられます。

・低用量ピルは、エストロゲンとプロゲステロンを含む薬剤を服用することで、排卵を抑制しながら生理周期を整える治療です。生理痛や経血量の減少が期待できる反面、人によっては頭痛や吐き気などのマイナートラブルがありますが、多くは数ヶ月で軽減します。

・黄体ホルモン剤は、子宮内膜を安定させ、出血量や周期を整えることを目的に使用します。

・持病がある方や喫煙者、35歳以上の方などはリスクがあるため、注意が必要なお薬があります。医師と相談のうえで治療方針を決めましょう。

少しでも「変だな」と感じるなら産婦人科へ

生理周期は、女性の身体にとって重要な健康のバロメーターです。多少のズレや個人差はあっても、極端な乱れや体調不良が続くときは、何らかの原因が潜んでいる可能性があります。「あれ、何かおかしいかも」と感じることがあれば、一人で抱え込まず産婦人科を受診してみましょう。たまに、生理がないほうがラク、と思って無月経を放置している人がいますが、放っておくと将来的な不妊リスクや貧血などの合併症につながるおそれもあります。

ホルモン療法で月経をコントロール

・生理周期の異常は、低用量ピルをはじめとしたホルモン療法などでうまく月経をコントロールすることが可能です。

早めに受診して安心を

・少しでも不安や違和感があるなら早めに相談しましょう。検査や治療を受けることで原因がわかり、あなたに合った対策をとることができます。

・産婦人科の受診にハードルを感じる方も多いかもしれませんが、将来の健康やライフプランを考えても、早期に対処しておくことはとても大切です。

【参考文献・出典】

厚生労働省『女性の健康推進に関する資料』

日本産科婦人科学会「女性のヘルスケアに関する情報」

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経に関する知識」

日本産科婦人科学会『産婦人科診療ガイドライン』