更年期障害とは?いつから?症状・原因・生活習慣の改善策までまとめ

更年期(更年期障害)とは?

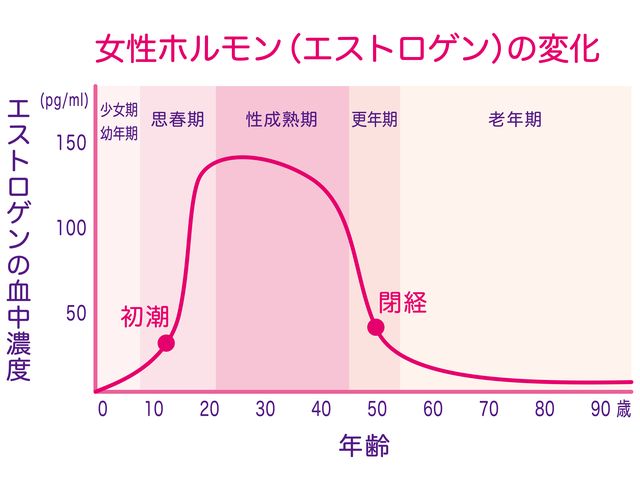

更年期とは、閉経(卵巣の機能が低下し、月経がこなくなる状態)の前後の5年にあたる10年間の時期を指します。この時期のことを、周閉経期とも呼びます。

加齢にともなって女性ホルモン(特にエストロゲン)の分泌量が急激に減少することで、体や心にさまざまな変化が現れます。これらの変化のうち、日常生活に支障をきたすほど強いものを「更年期障害」と呼びます。一方で、日常生活に支障はないものの症状が現れる場合、「更年期症状」といって区別しています。

更年期障害は「女性ホルモンの低下に起因する不定愁訴(ふていしゅうそ:原因がはっきりしないさまざまな症状)を総称するもの」と説明されています。更年期の症状は本当に多様で、しかも個人差が大きく、まったく症状が出ずに老年期を迎える方もいれば、日常生活が難しくなるほどつらい症状が出る方もいます。

年齢は?

日本人女性の平均的な閉経年齢は50歳前後。ただしこれには個人差があり、早い方では40代前半、遅い方では50代後半に閉経する場合もあります。

更年期の主な症状(サイン)は

更年期の症状は多岐にわたりますが、代表的なものとして以下の3つが挙げられます。

症状01.のぼせ・ほてり(ホットフラッシュ)

突然体がカーッと熱くなる、汗をかきやすくなる、顔がのぼせるように赤くなる、といった更年期における典型的な症状です。特に上半身や顔に集中して熱感が生じることが多く、海外ではホットフラッシュとも呼ばれます。夜にこの症状が強く出る場合、睡眠が妨げられて疲労感が増すことがあります。

症状02.動悸・めまい・倦怠感

心臓がドキドキと激しくなる、立ちくらみや回転性のめまいを感じる、何となく体がだるいといった症状も、更年期にはよくみられます。これらは更年期に乱れやすい自律神経(体温調節や心拍、呼吸など、無意識のうちに体のバランスを保つ神経)の影響によるものとされています。

症状03.イライラや気分の落ち込み

急にイライラしたり、気分が落ち込んだりしやすくなるのも、更年期特有の症状の一つです。これはホルモンバランスの急激な変化に加え、ライフステージの変化(子育てや仕事の悩み、親の介護など)が重なることで、心理社会的ストレスが強まることも一因とされています。

更年期の症状は多様

ここでは代表的な例を挙げましたが、更年期の症状は本当に多様で、冷えやめまい、耳鳴り、頭痛、動悸、息切れ、イライラ、不安感、不眠、抑うつ、無気力、肩こり、腰痛、関節痛、疲労感、皮膚症状(乾燥、かゆみ、湿疹など)、腟の乾き、性交痛、頻尿、尿失禁、膀胱炎など、何十とも何百ともいわれています。寒い時期なのに異様に汗をかく、些細なことで家族に当たり散らしてしまったなど、あれ?と思うことで気づいて来院され、治療をスタートされる患者さんも多いです。

更年期症状の原因は?

更年期に起こる症状の主な原因には、以下の3つが考えられます。

原因01.エストロゲン(女性ホルモン)の急激な減少

加齢にともなって体が閉経に向かうにつれ、卵巣から分泌されるエストロゲンが急激に減少します。エストロゲンは生理周期の調整だけでなく、自律神経の安定や骨密度の維持、コレステロールのコントロールなどにも関与しているため、その減少が様々な身体や心の不調を引き起こすと考えられています。

原因02.加齢にともなう自律神経の乱れ

年齢を重ねると、自律神経の働きも弱くなったり乱れたりしやすくなります。ここにエストロゲンの減少が加わることで、体温調節や血圧調整などがうまくいかず、のぼせやほてり、めまい、動悸などの症状が出やすくなります。

原因03.生活習慣や心理社会的ストレス

更年期は、家庭や仕事、介護などで多忙になりやすい時期でもあります。睡眠不足や運動不足、食生活の乱れなどの生活習慣に加え、ストレスが重なることで、ホルモンバランスの変化がより顕著に症状として現れることがあります。この年代はマネージャー職として仕事をされている方も多く、責任ある立場でのお仕事のプレッシャーや、お子さまの受験が控えているなど、何かとストレスを抱える要因が重なる年代でもあるのです。

【参考】

その他更年期で起こるサイン

身体的サイン

関節の痛み、肩こり

関節痛や手指のこわばり、腫れなどが起こることがあります。エストロゲンの急激な分泌低下により、肩こりや腰痛、膝の痛みなどは、更年期世代がよく訴える症状の一つです。

皮膚や髪の変化(乾燥など)

エストロゲンの減少によって皮膚のコラーゲン量が減少すると、肌や髪の乾燥、ハリの低下、抜け毛などが起こりやすくなります。肌の敏感化やシミ、シワの増加を感じる方もいらっしゃいます。

体重増加や体型の変化

更年期というより、加齢による代謝の低下もあり、更年期の時期に運動不足や食生活の乱れが重なると、体重増加や体型の変化につながりやすくなります。特にお腹まわりに脂肪がつきやすいという声が多く聞かれます。

精神的サイン

やる気の低下、集中力の低下

何となく意欲がわかない、集中力が続かないといった状態が起こりやすくなります。ちょっとした家事や仕事に手を付けるのがおっくうになることもあります。

睡眠障害(寝つきが悪くなる、中途覚醒が増えるなど)

ホットフラッシュや自律神経の乱れによって、夜間に何度も目が覚めてしまったり、入眠しづらくなったりすることがあります。睡眠の質が下がると疲労が蓄積しやすくなり、ほかの症状も悪化する可能性があります。

感情の起伏が激しくなる

イライラしたり、急に悲しくなったり、何でもないことで涙が出たりと、感情のコントロールが難しくなることがあります。ご自身では「些細なことで感情が揺さぶられる」と戸惑う方も少なくありません。

更年期あるある

あるあるその1.「些細なことにイライラしてしまう」

家族の何気ないひと言や、ふだんは気にならない仕事上のやりとりに強く反応してしまい、イライラが続いて落ち込むケースです。「小さなことで必要以上に子供につらくあたってしまった…」「あそこまで怒ることじゃなかった…」と、後から思えば何故そこで怒りのスイッチが入ったのかサッパリわからないようなことで怒ってしまったりします。

あるあるその2.「休んでも疲れが取れにくい」

夜間のホットフラッシュや睡眠障害などから、十分な休息が取れずに慢性的な疲労感を感じることがあります。週末にしっかり休んだと思っても、疲れが残っていたり、仕事の始まる月曜日が怖くなったりといった声も多く聞かれます。

あるあるその3.「寒い時期なのにひとり滝汗」

寒い季節なのに一人だけサウナに入ったかのように汗をかいている

周囲に理解されにくいエピソードと、その対処法

更年期の症状は、周囲からは「気のせい」「やる気がない」と見られやすい面があります。理解されずにつらい思いをする方も多いですが、家族や友人、職場の上司や同僚などに、更年期について正しい情報を共有することが大切です。もし症状がつらいと感じる場合は、婦人科で相談してみると、解決の糸口が見えてくるかもしれません。

なんでも更年期のせい、もNG。受診で必要な治療を

更年期の症状はとても多様ですが、甲状腺機能障害やうつ病、関節リウマチなどの自己免疫疾患、貧血など、更年期症状とよく似ているけれど本当は別の治療が必要な病気がかくれていることもあります。

婦人科を受診すると、これらの可能性も含めて検査をすることもでき、必要な治療にアクセスするためのきっかけになる場合もあります。

産婦人科で更年期の相談をする時には

更年期症状の相談で産婦人科を訪れる際には、以下のような情報を医師に提供するとスムーズに話ができます。更年期症状の治療をはじめる際には、内診で超音波検査(エコー)を行い子宮や卵巣の状態をチェックし、血液検査によって女性ホルモンの値や他の病気の可能性を検査します。

1.妊娠の可能性がないか

月経が定期的にきていた人がこなくなった場合、まず妊娠の可能性を除外する必要があります。

2.最後の月経や最近の月経サイクル、月経量など

直近の月経や不規則になってきた場合の頻度についても診断の参考になります。場合によっては、月経が頻発しているのではなく不正出血だった場合、子宮体がんなど更年期症状の他に疑う必要のある病気がある可能性があります。

3.直近の健康診断の結果があれば持参するとスムーズ

会社で健康診断を受けている場合、直近の結果を持参するとスムーズに話ができる場合があります。通常は入っていませんが、血液検査の項目に女性ホルモンの値が入っている場合には、結果を参考にすることができ、新たに検査する場合にも比較ができます。

まとめ:更年期は自分を労わって

更年期は、女性としての体の変化だけでなく、仕事や家族関係などライフステージが大きく変わる時期でもあります。症状や程度は人それぞれですが、「自分が変わってしまった」と感じて、悩んだり不安になったりする方は少なくありません。まだ月経も定期的にあって、閉経にさしかかる時期ではないのに、メディアの影響かアラフォーくらいの若い世代から、極端に怖がってしまっている方もいます。

大切なのは、症状を我慢しすぎずに周囲に相談することです。婦人科を受診したり、家族への理解を促したり、気軽に話せる友人とのおしゃべりなど、一人で抱え込まないようにしましょう。

また、栄養バランスのよい食事、質の良い睡眠、適度な運動などの生活習慣を整えることも重要になります。もし症状が強い場合は、医師との相談のうえでホルモン補充療法(HRT:Hormone Replacement Therapy)や漢方、カウンセリングなどの選択肢もあります。

ライフステージが移り変わるこの時期だからこそ、自分の体や心の声に耳を傾け、無理をしすぎない工夫をしながら過ごしていただければと思います。

【参考文献・情報源】

(この記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、診断や治療を代替するものではありません。症状が気になる場合は、必ず専門の医療機関をご受診ください。)